日期:2025-10-16 11:15:59

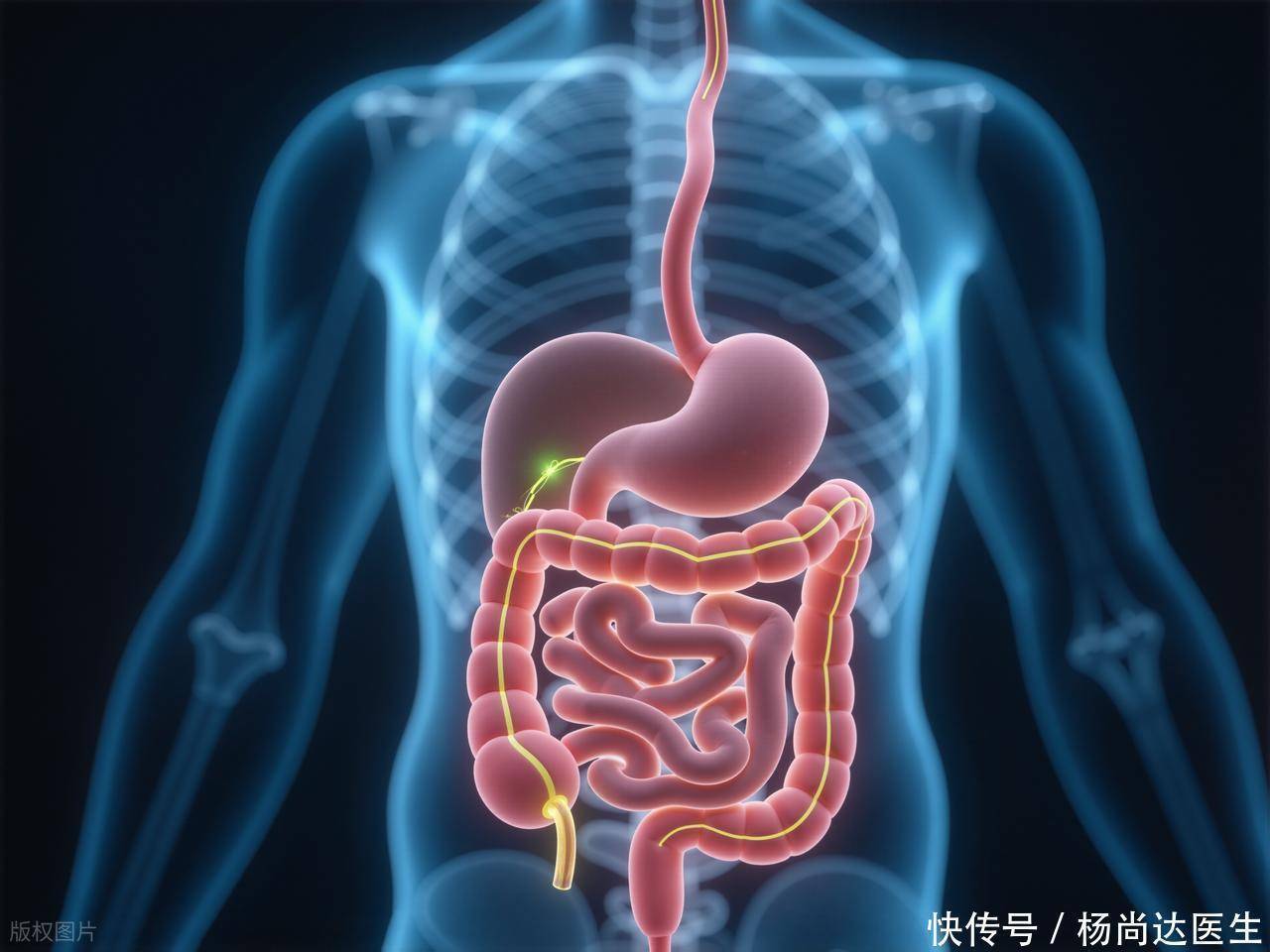

胃胀、吃不下、餐后嗳气或反酸,这些症状在中老年人中很常见,让人既难受又烦恼。有人以为只是“吃得慢”或“牙口差”的问题,但当食物在胃里停留过久,营养吸收会受影响,血糖波动也更大。面对反复的消化不良,患者既想缓解当下不适,又担心病情被忽视。

哪些习惯会加重胃潴留?

日常哪些做法会让胃更“憋”?长期吃得太快、咀嚼粗糙,会增加胃的负担,使混合和推进过程效率下降;高脂肪或高纤维的大餐,尤其是油腻、难消化的食物,会延缓胃排空速度。某些药物如含抗胆碱作用或阿片类镇痛剂,会直接抑制胃肠蠕动,长期服用会让食物在胃内滞留更久。代谢性疾病也会参与其中:糖尿病的迷走神经损伤和甲状腺功能减退,可导致胃运动减弱。除此之外,饭后立即躺下、穿着过紧的腰带或衣物,也会物理性地阻碍胃内容物向下推进。机制上看,胃潴留常涉及胃窦收缩力不足、幽门舒缩功能异常或迷走神经传导受损,了解这些有助于把症状与诱因联系起来。

怎样判断自己有胃潴留?

哪些症状和检查能提示问题更严重?持续的早饱感、餐后呕吐未消化的食物、反复嗳气或上腹胀痛,是常见警示。影像与功能学检查可提供明确证据:胃排空显像是常用的“定量”方法,测出特定时间点胃内容物的残留比例;呼气试验可评估液体或固体的排空速度,超声和腹部X线在一些情况下也有帮助。临床意义在于区分机械性梗阻与运动功能障碍,因为二者处理方式不同。若伴有明显体重下降、脱水、频繁呕吐或消化道出血,应积极就医,避免并发营养不良、胃结石或吸入性肺炎等风险。

怎么在日常生活中改善胃排空,降低复发风险?

有哪些可行且安全的调整方法?饮食上建议少量多餐,采用半流质或细碎易咀嚼的食物,减少高脂和高纤维负担;液体营养或加热的流质餐在需要时能较快通过胃。吃饭时放慢节奏,细嚼慢咽并保持坐位或饭后直立30—60分钟,有助重力与胃动力共同推进内容物。对长期服药者,应与主治医生评估是否存在影响胃排空的药物,并在可行时调整用药或剂量。严格控制血糖、纠正甲状腺功能异常和治疗可能的神经病变,能从根本上改善胃运动。对于症状持续且保守治疗无效的患者,临床上可能考虑促动力药物、内镜下幽门干预或外科手术等方案,但这些需在医生评估后权衡利弊。

什么时候需要及时就医?

哪些信号不该拖?如果出现无法进食导致体重明显下降、持续性呕吐、脱水、发热或黑便,应尽快到医院处理。对于中老年人,出现吞咽困难、明显贫血或原有慢性疾病加重,也要提高警惕。及时做功能性检查和排除机械性狭窄或肿瘤,对制定后续治疗计划有重要意义。

生活中的小改变往往带来明显改善,重视饮食节奏、合理用药和慢病管理,能把胃潴留带来的影响降到最低。若自我调整效果有限,请与医生沟通,做必要的检查与个体化处理。关注消化健康,就是在为生活质量加分;遇到困难,及时寻求帮助,你并不孤单。

宝利配资-正规配资公司-免费配资-每日配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:专业股票配资论坛腾讯音乐跌3.15%

- 下一篇:没有了